发布时间:2014-12-01来源:黄博纯 来源:南方都市报

期待十年的“希望之星”Ad5疫苗最终铩羽而归,令不少研究者失望转行,放弃了对抗艾滋病毒之战。但仍有“钻牛角尖”的科学家们在坚持,屡败屡战。

艾滋病毒为何如此难以攻克?今天是世界艾滋病日,我们走进致力H IV疫苗研究10年之久的中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称生物院),解读艾滋疫苗研发之路。据悉,广州生物院的联合疫苗,有望两年内进入临床阶段。

10年空待折戟的“希望之星”

广州生物院此前曾与艾滋病疫苗的成功研发“擦身而过”。1997年,生物院的特聘研究员、创始院长陈凌博士仍供职于美国默克制药公司,他领导的研究小组首先研发出了MRK-Ad5载体疫苗。Ad5疫苗试图激活增强T细胞的免疫反应,消灭被艾滋病毒感染的细胞。

非人灵长类动物试验及临床一、二期试验显示,Ad5的安全耐受性及细胞因子分泌的免疫反应良好,当时甚至被誉为抗艾疫苗中的“希望之星”。2004年,陈凌回国,在生物院组建了团队,在前期经验的基础上,针对中国H IV流行株,研发新一代腺病毒载体的艾滋病疫苗。

事情逆转发生在2007年。科学家们宣布,Ad5疫苗以失败告终,默克暂停了IIb期临床试验,为数亿美元资金投入及10年等待浇上了一盆冷水。超过1500人的试验发现,注射疫苗及安慰剂的两个对照组感染艾滋病毒人数相差甚少,且两组受试者体内的病毒数量没有差别。

“当时觉得做疫苗都无望了。”师从陈凌的生物院感染与免疫研究中心副研究员孙彩军彼时仍在读博,失望情绪蔓延到了整个艾滋科研界。《科学》杂志甚至用“艾滋病疫苗遭到了一次毁灭性的打击”来形容A d5疫苗的失败。“成功了,可以说出一大堆因由,但失败了,也许只是某一个环节出了错。”

艾滋病疫苗研发何去何从?Ad5是否应被判“死刑”?在A d5宣告失败的同年,生物院专门就此话题举办珠江论坛,清华大学医学院艾滋病综合研究中心张林琦博士与香港大学的陈志伟博士在论坛上带来的另一种改良型痘苗病毒天坛株(MVTT)载体疫苗引起了大家的兴趣。

“痘苗病毒载体能在黏膜表面诱发免疫反应,对黏膜传播途径有抵抗作用,但强度不够,而我们的腺病毒载体诱发的免疫反应却很强烈。”二者能否联合互补?新一轮的试验再次开始。研究组用小鼠多次尝试两种疫苗的最佳组合方式,最后判定先使用痘病毒载体进行“初免”,六周后使用腺病毒载体进行“加强”。

对中国恒河猴的攻毒试验显示,注射疫苗后的猴子五年存活率超60%,且在部分动物体内检测不到病毒,而对照组却无一存活。“试验结果实在让人兴奋。”

目前,孙彩军已与这一联合疫苗“相伴”近7年,疫苗仍在紧锣密鼓地推进,如通过安全性评估,或将在近两年内招募志愿者,进入临床试验。“科研界有个说法,老鼠经常撒谎,猴子偶尔撒谎,疫苗效果究竟如何,还是要通过临床试验,才能知道最终效果。”

大海捞针0+0>0的第三阶段疫苗

虽然30多年来人们不断积累着对诱导产生针对艾滋病毒的免疫保护机制的知识,但至今无人能阐明艾滋病毒或疫苗产生的免疫应答与免疫保护间的关系。由于基本的评价指标都仍不清楚,“回顾研发历史,寻找有效的疫苗就犹如无的放矢和大海捞针。”

据孙彩军介绍,全球科学界已进行了约200种艾滋病疫苗的临床试验,但绝大多数以失败告终,现在仍有30余种处在临床阶段。

在艾滋疫苗领域,一般认为其研究经历了三个阶段:诱发中和抗体的疫苗、诱发T细胞免疫的疫苗、同时诱发抗体和细胞免疫的疫苗。

第一阶段即采用传统疫苗制备方法,免疫系统识别病毒表面的蛋白质后,诱发中和抗体,如遭遇病毒冲击即与抗原结合,使病毒不再感染细胞。

通过这种方法,人类消灭了天花,有效控制了乙肝等传染性疾病。1984年,H IV是艾滋病的病原体被科学家洞悉后,时任美国卫生及公共服务部长曾声称,运用传统方法,H IV疫苗将在2年内问世。“事实证明,是我们低估了艾滋。30年来这种单一方法被证明效果微小。这可能跟艾滋病毒本身的特性有关,比如病毒能快速变异,诱发的抗体只能中和此前的病毒,却不能中和现在的病毒。”

默克公司的腺病毒疫苗是第二阶段的“代表作”,理论上来说,细胞免疫反应可以有效控制艾滋病毒的复制与感染。科学家们用疫苗激活增强细胞毒性T细胞免疫反应,这些T细胞能特异对抗艾滋病毒。T细胞被称作免疫系统中的“杀手”,将已被感染病毒的细胞杀死。

而将二者结合则是目前较为流行的第三阶段的观点:有效的艾滋病疫苗需同时诱导出均衡的体液和细胞免疫反应。中和抗体作为第一道防线可中和部分病毒,给后续的细胞介导的记忆应答争取激活时间,而强烈的细胞免疫应答清除感染病毒的细胞,降低病毒载量,从而降低艾滋病毒在人群的传播率。各类疫苗联合免疫是艾滋病疫苗发展的主流方向。

艾滋病疫苗研究史上“里程碑”式的疫苗即采用第三种模式。2009年9月公布的美国军方和泰国合作研制的新型联合疫苗R V 144,将试图诱发抗体的艾滋外膜糖蛋白重组疫苗和金丝雀痘病毒作为载体的疫苗联合使用。有意思的一幕是,这两种疫苗单独实验时,均被证明无效,联合使用时,科学家曾嗤之以鼻,“零加零不还是等于零吗?但结果却不是,做科学就是不能想当然。”

在泰国进行的超过1.6万人的试验中发现,该疫苗可使人体感染艾滋的风险在第一年降低31.2%.“这是人类历史上第一次在人体中证明研发有效的艾滋病疫苗的可行性。从科学角度来说意义很大,但在临床实际应用中,30%这个数字还是无足轻重。”

狡猾病毒常变异、穿马甲、喜沉睡

数次失望不得不让人讶异,到底敌人有多狡猾?

不断让人头痛的是艾滋病的高度变异性。艾滋病毒复制能力非常强,每天人体内能产生10亿个病毒颗粒。多数遗传物质的复制都有很高的准确性,但艾滋在复制过程中会有大量的错误出现,从而产生一群变异的个体,有可能逃逸免疫系统的“追杀”,从而使疫苗失效。“平均复制一轮都会有一个碱基发生突变,放在高等动物身上,都无法存活了,但病毒却还能活下去。”高变异性使得病毒耐药情况日趋严重。

同时,H IV病毒的很多抗原表位高度糖基化,掩盖了抗体识别位点,这一病毒“盔甲”使得诱发有效的免疫反应难上加难。

艾滋病毒感染和攻击的主要靶标是起免疫作用的T淋巴细胞,而这类细胞恰恰是疫苗发挥作用必需的细胞,因此艾滋病毒攻击的是传统疫苗的“军火库”。如果免疫细胞再生速度赶不上病毒感染速度,机体没有了武器,也就无法再同艾滋病毒长期抗战了。

就算疫苗能消灭90%的病毒,这也许还不算结束。艾滋病病毒需先通过逆转录酶将自身的R N A逆转录为D N A,整合到宿主细胞的D N A双链中。“这还不是最可怕的。”孙彩军说,部分细胞整合后就处于“沉睡”状态,跟正常细胞看似没有区别,机体无法识别它,“永远沉睡也好,但时不时会醒一下,一旦复活又开始新一轮复制,又可能酿成灾难。”

生物院目前也正与广州市第八人民医院以及中山大学等单位协作攻关功能性治愈艾滋病课题,试图唤醒“沉睡”的艾滋细胞后将其杀灭。

孙彩军曾经的大部分同行,均在失望中陆续改行,艾滋病研究领域有个玩笑,艾滋病研究已经使用了所有能够用到的先进技术,“如果做了几年的艾滋病疫苗研究没有成功,再转行,可以很快出成果。但艾滋病研究总是需要一些钻牛角尖的人。”

成功的艾滋病疫苗,我们还要等待多少年?孙彩军说:“在人类疾病的长河中,艾滋还很‘年轻’,我不能肯定地回答还有多远,但我知道我们正走在走向攻克它的路上……”

采写:南都记者 阳广霞

原文载于:南方都市报2014年12月1日GA11版

原文链接:http://epaper.nandu.com/epaper/G/html/2014-12/01/content_3353384.htm?div=-1

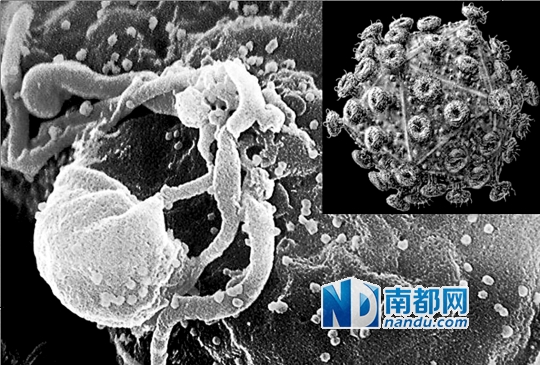

扫描式电子显微镜视野下的H IV病毒。

南方都市报2014年12月1日GA11版

附件下载: