发布时间:2025-11-03

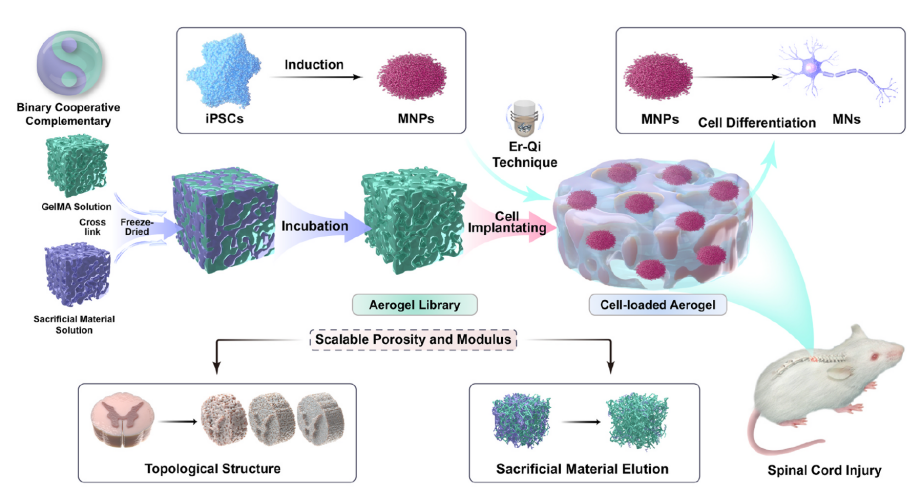

中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称“广州健康院”)纳米转化医学研究组和华中科技大学协和医院孙家明教授团队近期联合在 Materials Today Bio发表了题为 “Aerogel library with varying porous structures and mechanics regulates motor neuron progenitor differentiation for spinal cord injury repair” 的研究论文。该研究构建了一种微纳结构与力学性能可调控的多孔气凝胶库,揭示了仿生三维微环境的孔隙结构与力学强度对人源诱导多能干细胞(hiPSCs)来源的运动神经前体细胞(MNPs)谱系命运调控作用和关键分子机制,并验证了其在脊髓损伤修复中的功能再生潜力。

在脊髓损伤微环境中,外源细胞移植常面临生存率低、分化谱系不稳定和功能整合效率不足等挑战。针对这些问题,研究团队通过精确调控气凝胶支架的孔径分布(范围10–100 μm)与弹性模量(范围0.1–1.0 kPa),获得一系列具有不同拓扑结构及力学特性的三维仿生凝胶。研究发现,孔径20 μm且模量0.4 kPa的仿生支架适配MNPs存活、轴突定向生长及ChAT+运动神经元(MNs)分化,揭示了物理微环境在干细胞调控神经分化过程中的主导作用。机制研究显示,仿生材料可通过激活Yes相关蛋白(YAP)的核转位驱动MNs分化,而抑制YAP信号则会阻断该促进作用,进一步证实YAP介导的机械信号感应是该仿生体系调控MNs命运的关键途径。

该研究证实,仿生凝胶通过微纳结构与力学性能的协同调控,在脊髓损伤区域有效招募宿主内皮细胞并显著抑制炎症级联反应。通过重塑支持神经发生的微环境,显著提高了移植MNP的存活率及功能性MN的定向分化与成熟。此外,仿生凝胶进一步通过促进脊髓组织结构的重建,从而支持局部神经环路的恢复,并最终显著改善了脊髓损伤小鼠的后肢运动功能。该研究为脊髓损伤修复领域提供了一种结合仿生材料与细胞治疗的协同新策略。

广州健康院巫林平研究员和华中科技大学协和医院孙家明教授为该论文的共同通讯作者,侯金飞博士、揭君津博士和张迪博士为共同第一作者。研究项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广州市科技重点研发项目以及广东省重大人才工程项目等经费的支持。

图1 具有不同多孔结构和力学性能的气凝胶库调控运动神经元分化的研究示意图

附件下载: